2025/11/13

社内検証で見えてきた Rhino® の特性【操作動画付き】

アクアクリエイティブラボでは、前回の記事「Rhino®(ライノセラス)で進化する建築設計― 設計と表現を繋ぐアクアの新規プロジェクトが発足」で紹介したように、社内プロジェクトとして、Rhino® の活用を始めました。

これまで培ってきたビジュアライゼーションのノウハウに加え、新たなツールを業務にどう活かせるのか。単なる試用にとどまらず、日々のワークフローに組み込む形で検証を行っています。

今回は続編として、実際にRhino® を使って社内検証を行い、見えてきた特性についてお伝えします。

社内検証で実感したRhino® のモデリングの考え方

まず最初に、社内でRhino® をどう試してみたんですか?

最初は立方体のようなシンプルな形状をモデリングしてみました。今まで弊社では、CGソフトである3ds Max を使っていたんですが、最初は大きな違いを感じませんでした。しかし、しばらく触っているうちに、それぞれの“モデリングの考え方の違い”を実感しました。

考え方の違い、というと?

3ds Max はポリゴンの頂点や面を引っ張って形を作る、ポリゴンモデリング。対して、Rhino® はNURBSモデリングでパラメトリックなモデリング、つまり形を定義して作る感覚です。数本のスプライン曲線で形状を決め、簡単に曲面を生成できます。

なるほど。実際に操作してみて、どんな点で作業しやすいと感じましたか?

NURBSモデリングで曲線から形状を構築するので、滑らかな曲面を精度高く作れる点ですね。3ds Max のポリゴンモデリングだと、曲面を整えるのにかなり時間がかかります。Rhino® の方が精確度が高く、効率的だと感じました。

有機的なデザインの案件や、自由度の高い外装デザインなんかだと、Rhino® の方が作業しやすそうですね。

実際の案件で複雑な曲面形状がある場合は、Rhino® を使って制作することを検討しようと思います。

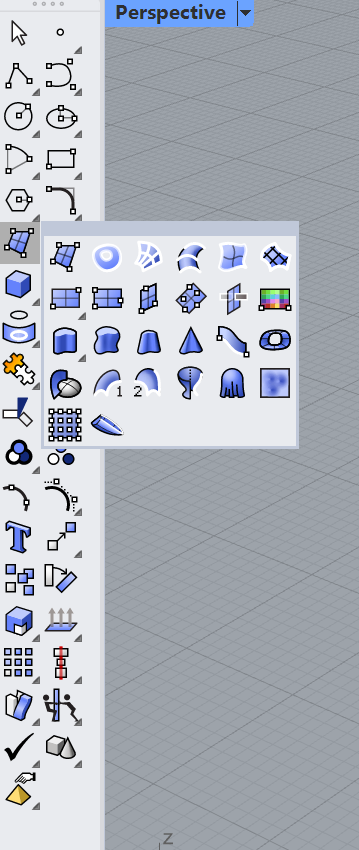

圧倒的なコマンドの多さ

Rhino® を使い始めて最初に戸惑うのが、圧倒的なコマンドの多さです。

どのタブを開いても細分化されたコマンドがずらりと並び、「どれを使えばいいのか分からない」と感じる人も多いでしょう。

アクアクリエイティブラボの社内でも、最初は同じ壁にぶつかりました。

ただ、いくつかの工夫を加えることで、操作が一気にスムーズになったといいます。

コマンドの数が多くて大変じゃなかったですか?

ほんと多いですよね(笑)どのコマンドセットを開いても、細かいコマンドがたくさん出てきて。最初は圧倒されました。でも、よく使うコマンドをマウスの中ボタンに登録しておいたら、そこから一気に作業がスムーズになりました。

1つのコマンドをクリック→20個以上の細かいコマンドが展開される

よく使うコマンドは“マウスの中ボタン”のショートカットメニューに登録

ショートカットの工夫でかなり改善できるんですね。慣れるまでは、どんなコマンドを中心に使っていましたか?

今回は基本的なモデリングを理解するために、直線や曲線をはじめとした“形の基礎を作る”コマンドを中心に練習しました。Rhino® には多くのコマンドがありますが、初心者のうちはよく使う基本的なコマンドをいくつか覚えるだけで、かなりのモデリングができることに気づきました。

以下は社内検証時に特によく使用したものです。

Rhino® を理解するための基本コマンド5選

| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |

| Line | 直線を描く、どのモデリングソフトでもある機能です。 | |

| Curve | Rhinoには曲線を描くためのツールがたくさんありますが、これはその中で最も基本的なものです。これさえあれば、さまざまな曲面を作り出すことができます。 | |

| CurveThroughPt | 数本のエッジ曲線から曲面を作成するコマンドです。ほかにも、より精度が高い曲面を作るためのツールがありますが、これは一番シンプルなものです。 | |

| EdgeSrf | 曲線以外に、点から曲面を作成することもできます。 | |

| ExtrudeCrv | 線と面から立体形状を作り出す、最も典型的なツールです。 |

これらのコマンドを繰り返し使うことで、Rhino® の「曲線を骨格として形状を決めていく」というモデリングの考え方が自然と身につきました。

座標・寸法・曲率といった数値情報に基づく操作

基本的な操作を繰り返すうちに、徐々にRhino® のモデリングの考え方を掴めてきました。

単なるモデリングツールというよりも、“設計情報を扱うための環境”としての側面が強い。

3ds Max のように感覚的に形を操作するというより、「形をどう定義し、どう管理していくか」という発想の転換が必要だと感じたといいます。

操作に少し慣れてくると、Rhino® の考え方って他のツールと全然違うなと感じますよね。

そうなんですよね。モデリングというより、設計情報を組み立てていく感覚です。特に、座標軸や数値入力の考え方が徹底していて、最初は少し戸惑いました。

たとえばどんな場面で違いを感じました?

たとえば“移動”や“回転”、“スケール”みたいな操作も、Rhino® だと座標軸上で正確に数値を指定できます。3ds Max でも似たことはできますが、Rhino® のほうが設計寸法としてモデリングする感覚が強いですね。設計者の意図をそのまま形状に反映できる感じがします。

なるほど。“設計図を描くように形を組み立てる”というイメージですね。

そうです。Rhino® は形を“編集”するツールではなく、形を“定義”していくツールなんだと実感しました。一度慣れてくると、設計から表現までの一貫性を保ちやすくなります。

Rhino® の設計思想は、「形を数値的に制御すること」。

ここが、ポリゴン単位で形状を感覚的に編集する3ds Max のようなツールとは大きく異なります

Rhino® は、

- すべての操作が座標・寸法・曲率といった数値情報に基づく

- オブジェクトを構成する定義を保持できる

- そのため、設計変更や条件修正にも強い

といった特徴があります。

この構造により、建築設計で求められる「精度」「再現性」「変更対応力」を高い次元で両立できます。

次のステップとしては、どんな取り組みを予定していますか?

今後は、Grasshopper との連携も視野に入れています。まだ実際の操作検証には至っていませんが、パラメトリックデザインや自動生成を活かした設計検討の効率化をテーマに進めていきたいと考えています。

Grasshopper を活用すれば、形状生成をルール化し、条件変更にも柔軟に対応可能。

将来的には、設計検討の自動化や最適化プロセスにも応用していく方針です。

まとめ

Rhino® を導入したことにより、アクアクリエイティブラボでは設計データの取り扱い方法およびモデリングワークフローの見直しを進めています。

「Rhino® 形式のデータを活用したい」

「複雑な形状や自由度の高いデザインをビジュアル化したい」

といったご要望をはじめ、将来的には「パラメトリックデザインのサポート」にも取り組んでいく予定です。

複雑形状や先進的なデザインに挑むパートナーとして、ぜひご期待ください。

お問い合わせ先:

東京オフィス、名古屋オフィス

林:t.hayashi@aqua-c-lab.com

Blog

Rhino®(ライノセラス)で進化する建築設計― 設計と表現を繋ぐアクアの新規プロジェクトが発足

アクアクリエイティブラボでは、新たに Rhino(ライノセラス)への対応に着手します。これにより、設計段階からのデータ活用や複雑な形状表現への対応力を高め、今後お客様のプロジェクトをこれまで以上にスム

2025.09.26

Blog

図面を超えて、体験へ。アクアクリエイティブラボとShapespark で実現するメタバース会議

空間提案の「伝わらなさ」に悩んだことはありませんか? 「イメージは何となくわかるけど、実際の広さや動線が掴めない」「見せてもらったけれど、具体的なコメントできなかった」 図面やパース、動画は従来の提案

2025.08.27

Blog

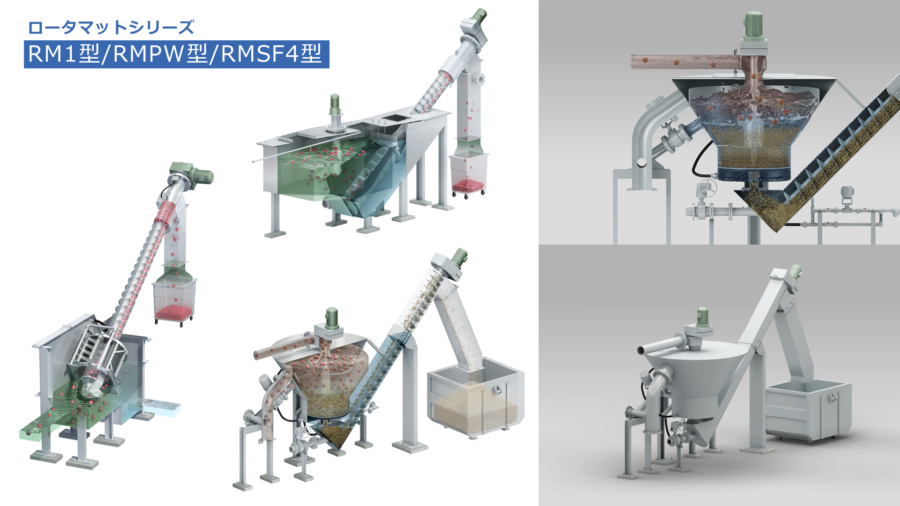

魅せる・わかる──お客様の見せたいを最大化する「Movation Movie(モヴェイション・ムービー)」

複雑な施設構成や先進的な製品の特徴を、短時間かつ効果的に伝えるにはどうすれば良いでしょうか?この問いに対し、私たちアクアクリエイティブラボは、「Movation Movie(モヴェイション・ムービー」

2025.06.23

関連ページ